目次|もっとみる

「部屋が狭く動きにくい」とストレスを抱える人は少なくないです。

例えばリビング。本来ゆっくりと食事をする場所なのにリビングテーブルの上に「とりあえず置いて置こう」と置きっぱなしになってしまっている本や手紙などで物が乱雑に溢れていませんか?

物が乱雑に置いてある部屋はリラックス出来ません。

しかし、正しい家具の配置を行うことで物の散らかりを防ぎ部屋が大きく見えます。ここでは、部屋が広く見える家具配置のコツを紹介します。

物が散らかるのは部屋が小さいせい?

物が散らかるのは、間違った家具の配置を行っているから!

断捨離をしてもまたしばらく経つと同じように散らかってしまい部屋がまた汚くなっってしまう経験ありませんか?

実は「部屋が散らかったり部屋の居心地が悪いのは、間違った家具の配置」を行っていることが原因です。

適切な家具の配置を行うことで物が散らかることを防ぎ床が多く見えることから部屋が大きく感じられる過ごしやすい空間になります。

実は難しい家具のレイアウト

「キッチンの前にはダイニングテーブル」など固定観念に囚われていませんか?

なぜ多くの人は間違えたレイアウトをしてしまっているのでしょうか?それは「キッチンの前にダイニングテーブル」、「ソファのそばにテレビ」など一般的な固定観念に沿ってレイアウトをしてしまっているからです。

暮らしやすい部屋を作るには部屋の形・窓や扉・柱・梁・コンセントなど自分の部屋にあったレイアウトを考える必要があります。

次の章では、部屋が広く見える家具配置のルールを解説します!

部屋が広く見える家具配置のルール

「部屋が狭く、動きにくい」という経験をしたことがある人は多いと思います。なぜ、部屋の大きさに合わせて最適な家具を選んだのにこんなことが起こるのしょうか?それは、「動線」部分を考慮してないからだと考えられます。「動線」とは人が部屋の中で動くラインで目には見えない空間です。まず最初に動線について学びましょう!

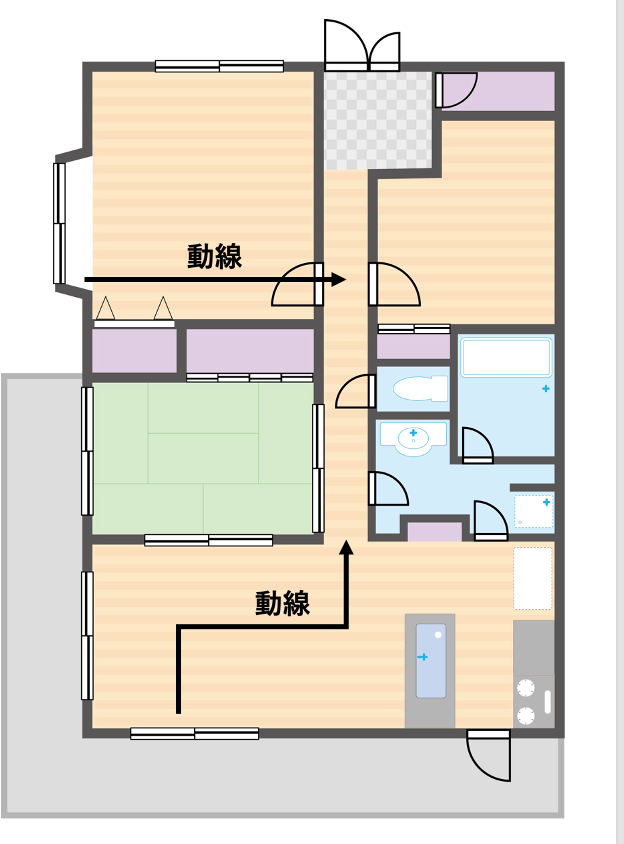

まずは動線を意識しよう 動線に基本的な考えはドアからドア/窓

動線は、基本的に部屋と部屋の移動のライン、ドアとドアを最短距離で結んだ線が効率的な動線となります。

室内から庭やバルコニーなど、外部への出入りになる掃き出し窓を結んだラインも動線です。

この動線上には家具を配置しないようにしましょう。

動線を意識し家具を配置することで、スムーズに移動ができる過ごしやすい部屋to

なります。

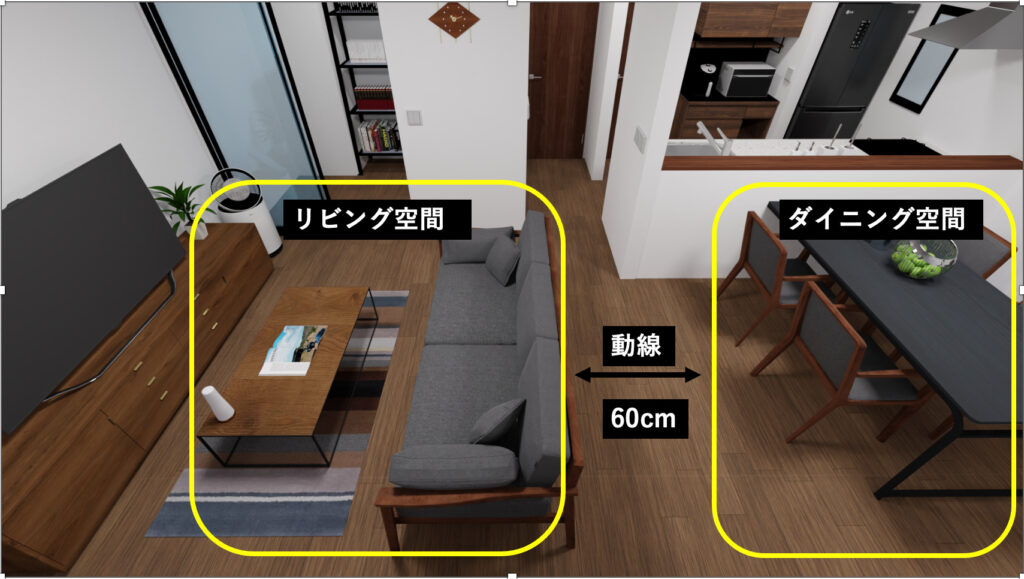

動線の幅は1人で動く場合は60〜70cm以上、2人ですれ違う場合は110cm〜120cmを

動線の幅は、その人の体格により違いますが、1人で動く場合は60〜70cm以上、2人ですれ違う場合は110cm〜120cm程度必要です。

また、ダイニングセットなど家具の周囲にも最低でも60cm程度の動線が必要です。

特に狭い部屋では、同じ機能を持つ複数の動線(例・テレビを見た後に部屋を出る動線とごはんを食べた後に部屋を出る動線をまとめる)は1本にまとめることが部屋を広く見せるコツとなります。

まずは本当の部屋の大きさを知ろう!動線部分を除いた広さが家具をおける空間

この動線ですが、人の動くラインでの素手そのライン常に障害物となる家具を置くことが出来ません。「部屋○畳」と間取り図に記されて入れも実際に動線を除いた空間にしか家具を置くことが出来ないのです。この動線の位置や家具を置くことができる実際の広さを知ることが、インテリアを考える上で重要です。

空間分けと余白を意識してレイアウトをしよう

部屋の広さを知った上で次に大切なことは機能による空間分けです。

部屋を目的別に空間分けをしよう!

部屋の広さを知ることができたら次に機能ごとに部屋をざっくりと空間分けしていきます。

キッチンやテレビなどあらかじめ配置が決まっている場所から手を付けるのがおススメです。

写真では、1つのリビング・ダイニング空間をソファなどを置いてくつろぐためのリビング空間と、食事をするためのダイニング空間に分けています。

部屋を機能ごとに空間分けをすることで必要な家具や動線が明確になり家具の配置をスムーズに決定できます。

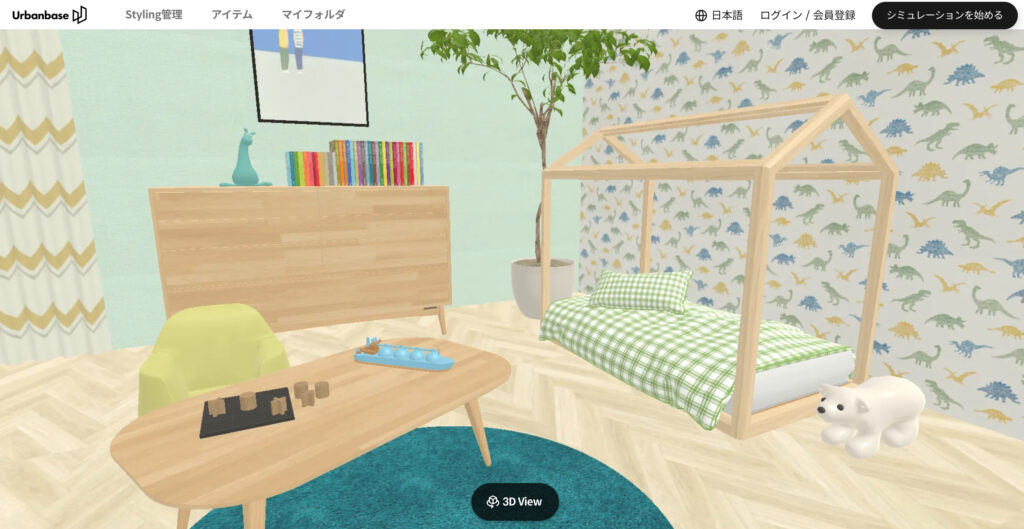

部屋の空間分けは、事前に家具の配置をシュミレーションできるツールで自宅の部屋をウェブ上であらかじめ再現するとスムーズに決定できます。

詳細は下記記事を確認ください。

空間には余白を!

空間分けを行い動線を確保することで置ける家具の大きさが分かりました。次に意識することは「余白」です。

「余白」とはデザインで使われる、物の周りに何もない状態を造ることです。「余白」を作ることで、物を引き立てることができます。

家具や観葉植物・フロアライトを並べてレイアウトをする際は、10cm〜30cm程度余白をつけましょう!

動線に加えて余白部分を家具の周りに確保しながらレイアウトをすることで動きやすく広く見える過ごしやすい部屋を作ることが出来ます!

部屋の真ん中に大きめの家具を置くのはやめよう

部屋が狭く動きにくい場合はソファなどの大きめの家具を部屋の真ん中に置いてしまっているケースが多いです。部屋を大きく見せたいのであれば避けるべきです。

部屋の真ん中が視線の抜け感になるように意識しよう

部屋に入りまず目に入る部分は部屋の中心部です。この中心部分に大きめのソファが置いてあると自然に視線をそこに集めてしまうため、視覚的に圧迫感を抱いてしまいます。

部屋の中心部に視線の抜け感をもたせることが部屋を広く見せることが大切です。

ソファなどの大きい家具は壁に寄せよう

スムーズな動線の確保と視線の抜け感を大切にするためにソファなどの大きめの家具は、部屋の真ん中に置かずに壁際など、部屋の端に寄せることを意識しましょう!

また「2人暮らしだけどソファをどのくらいの大きさにすればいいか分からない」「どの大きさのダイニングテーブルを買えばいいか分からない」という方は下記記事を参考にしてください!

おわりに

今回は、部屋が大きく見える家具の配置について解説しました。家具の配置は「動線」「部屋の機能」「視線の抜け感」を意識し配置することで部屋を広く過ごしやすい空間を作ることができます。

また、部屋を配置する際に風水を意識したい人も少なくないのではないでしょうか?

下記記事では、風水を意識した部屋づくりの方法を紹介しています。

是非、ご覧ください